はじめに

皆さんお久しぶりですね。瑠峰モカです。え、苗字が違うじゃないかって?…ッスー…気のせいじゃないですか?そんな小さいことは気にするだけ無駄ですよ。

というわけで、今日から心機一転、新しい苗字でやっていきます!なんで「瑠峰」かって?そりゃあもちろん、宝石みたいにキラキラしてて、山みたいにどっしり構えてる感じ、ちょっとかっこよくないですか?(自画自賛)

さてさて、そんな瑠峰モカの帰還を祝して、今日はちょっとだけ語らせてください。

最近ね、いろんなことがあったんですよ……って、全部は話せないけど、そのへんは追い追いね。

あ、もちろん前と変わらず、ゆる〜く、だけど深〜く。そんな感じでやっていきますので、どうかよろしくお願いします。

それじゃあ、改めて!今日の活動報告に移ります!

活動内容

本日は会員2名の自己紹介ゼミの発表と普段通りの活動を行いました!

ボードゲーム部門では「あいうえバトル」と「ワードウルフ」、「桜降る代に決闘を」が遊ばれていました。あいうえバトルはお題にあった秘密の単語を一つ考え、その単語を互いに当てあうゲームなのですが、夏というテーマで参加した5人中3人が熱中症でかぶる珍事が発生して50音表のうち半分程度埋めてもその3人の文字が一つも分からず、非常に苦しいながらに面白いゲームとなりました。最近軽いゲームが多めなのでそろそろイッツアとかモノポリーとかの重たいゲームがしたいですね。

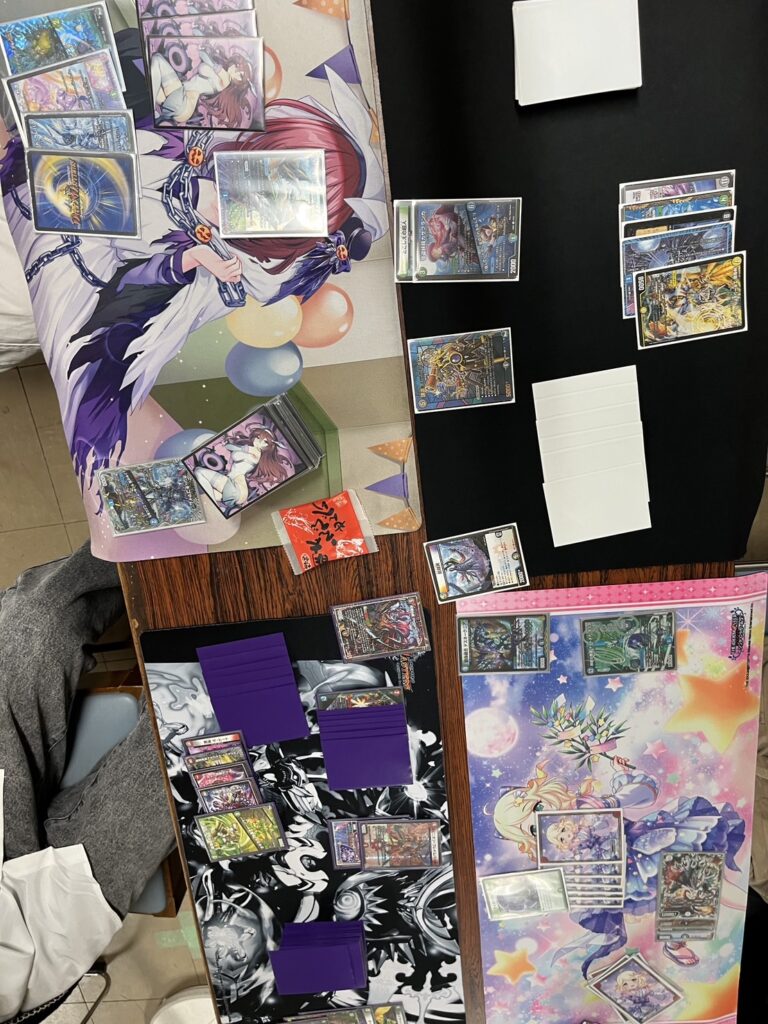

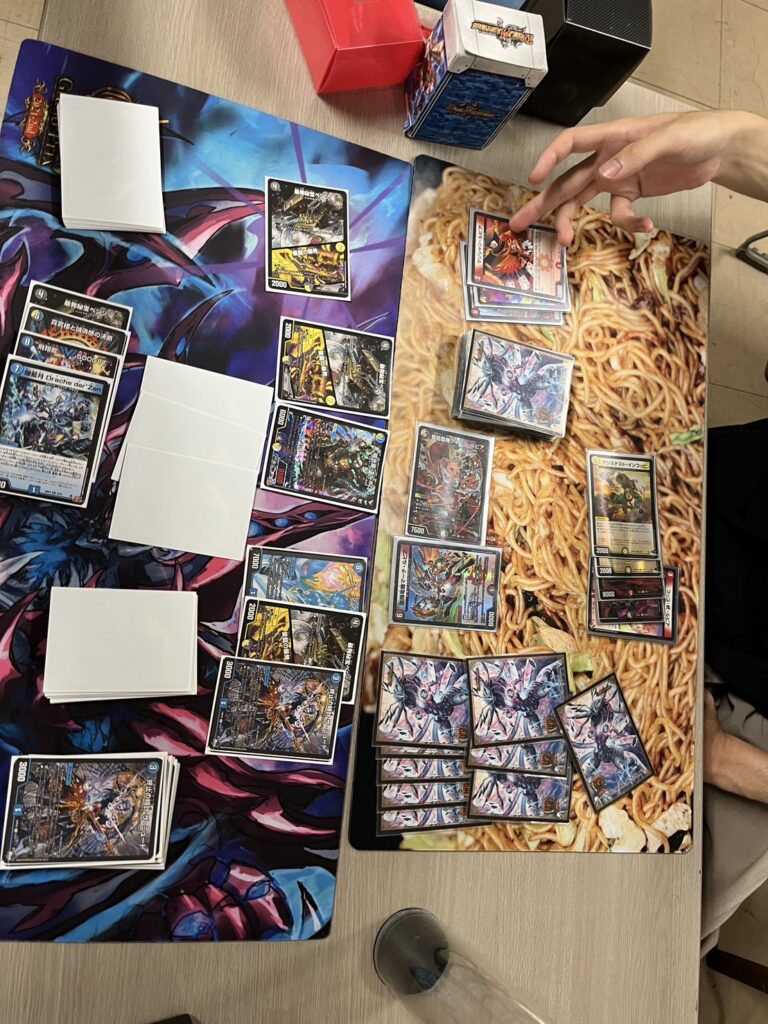

カードゲーム部門ではいつも通り遊戯王やデュエマ、デュエパ、WXROSS、珍しいところだとラブライブカードゲームが行われていました。私は小学生環境でデュエマを遊んでいたのですが今のカードって何も分かりませんね・・・。1ターン目にブレイズクローを出して2ターン目にクリーチャーを適当に出して3ターン目にスピードアタッカーを持つクリーチャーを出して侵略で殴るだけのデッキがある程度通用する時代は終わったのか。。。

おわりに

本日も弊サークルの活動報告を閲覧いただきありがとうございます!弊サークルは上記の通り基本的にボドゲ・TCGで遊ぶサークルとなっています。これをみて弊サークルに興味を持った方がいらっしゃれば見学・入会をいつでも受け付けておりますので、まずは見学にいらしてはいかがでしょうか?そうすればこのサークルの空気感も分かるでしょうし、自分に合うかどうかも分かると思うのでオススメですよ。

もし見学がしたい方がいらっしゃれば以下のXのアカウントのDMに見学の旨の連絡をお願いします。m(_ _)m

北大公認サークルマイクロコンピュータ研究会(@silicon_hokudai)さん / X

さて、本日の活動報告はここまでです!担当は瑠峰モカでした!次の投稿をお楽しみに!

いやー、久しぶりに謎の領域を書くので緊張しますね!読んでくれる人も需要もあるかわからないなぁ・・・読む人がいるかどうか分からない中で書くのって少し虚しいですね。虚しいといえばブルーアーカイブの第3章でよく登場する単語の“Vanitas Vanitatum et omnia Vanitas”ってご存知ですか?このフレーズ自体は「全ては虚しい。どこまで行こうとも全ては虚しいものだ」という意味で全体的に重々しいものとなっているのですが、これを発言するキャラクターの一人の白洲アズサって子がすごいんですよ。このアズサって子は生まれ育った環境があまりにも劣悪な環境、雑に言えば少年兵を作るような場所で育ってきたんですよ。各人の意思なんてどうでもいい、ただ上からの指示に従う駒を養育するそんな施設で、です。そんな彼女が言ったセリフでこんな言葉があるんですよ。「たとえ全てが虚しいことだとしても、それは今日最善を尽くさない理由にはならない。」

すごくないですか!?普通だったら心が折れて陰鬱とした、消極的な性格になりそうなものなのに何があっても最後まで諦めない、不撓不屈を形容するそんな意思の籠った言葉を言えるなんてもう先生、感動で泣いちゃうよ。よく当人の性格・能力等は環境に依存すると言いますが、その要素だけじゃなくて当人の気質・努力等もやはり重要なんだな、と。

間違えていたらすみませんが、こういう「この世は全てに意味がなく、虚しいものだ。しかし、これをただ嘆くのではなく、この世の中を受け入れて自分自身の手で自分自身、ひいては自分自身の世界を規定する」みたいな生き方を積極的ニヒリズムって言って、これを実行できる人を超人っていうらしいですね。

(ᓀ‸ᓂ) < ばにたす ばにたーたむ それは最善を尽くさない理由にはならない

…前座はここまでにして、本題に移りますね。実は4月にネットワークスペシャリストの試験を受けたんですよ。春休みの初めから勉強を始めて3月中旬あたりから本格的に勉強に力を入れて4月はずっと過去問演習みたいな感じで受けたんですが、な、な、なんと合格しました!!!!今日からインターネットはかせの称号を貰っていいですよね!?貰っちゃっていいんですよね!!いやったぁ、正直受らないかもな・・・って思っていたから余計嬉しい・・・

興奮が冷めやまぬ中ですが、後学のために私がやった勉強法とか、勉強スケジュールとかをなんとなーくでまとめておこうと思います。勉強法っていっても結構当たり前なものなんですけどね。

1月末までは学校のテストやらなんやらで結構忙しいので春休みの始まる2月から勉強を開始しました。…ネットワーク系の興味のある講義が学校であったので前知識は少しだけついた状態から始めました。「知識も何もない状態で午後問題を解けるはずがないから、まず午前問題を解けるようになるようにしよう。」そう思って初めは勉強をしました。これはやって半分良かったですが、半分良くありませんでした。確かに午前問題は解けるようになるのですが、午後問題への対応があまりうまく出来ませんでした。これは4択という多少ガバい知識でも太刀打ちできる問題に対して、午後問題は自身が正しく把握している知識でしか戦えないという違いによるものだと考えます。あと、求められる知識の深さの違いも起因していると思います。

午前問題でしか問われない内容って結構多いんですよね。LPWAとかアーランの計算法とか午後だと本当に使わないものって結構多くて。そのくせ問題の半分ぐらいは過去問の使いまわしなので、あまり力を入れるべきではありませんでした。午後問題を解くのに必要な力を身に着けるにつれて午前問題で解ける問題が増えてくるので午前問題に対応する本は一読したらすぐに午後問題に移っていいと思います。

そこで午後問題に移るときっとこう思います。「なぁんにもわっかんねぇなぁ・・・」それでいいんです。我々学生は実務経験がないから、ネットワーク図もIPアドレスの流れも初めのうちは分からなくていいんです。ただ過去問をこなして、解説をしっかり読み込めばそのうち分かるようになります。大体の問題はOSPF, BGP, RTP, SMTPなど個別に特化した問題設定上で考えられることについて解いていきます。その個別のプロトコル等を知らなければ解けないというのはあってはいるのですが、その個別のプロトコルを知らなくても解ける問題というものは結構あります。基本的なネットワーク知識である、IPアドレス, MACアドレス, DNS, TLS, VRRPなどは色んな問題で使われているため、これらに慣れることを初めは目標にしましょう。具体的に何を憶えればいいのか、って気になる人もいると思いますが、出題されたものは可能な限り全部憶えるようにしましょう。よく分からないものはAIに聞いたり、ネットで調べたりするなどでちょっと詳しくなりましょう。過去問と全く同じという問題は出ないと思います。ですが、過去問に似た問題というのはどうしても多くなってしまうのです。このネットワークスペシャリストという資格は何年も前からあります。そこからネットワークにしか注目できないテストを作るのですからネタが100%被らないように作問するのは無理なのです。(本当に誰も知らないものを出せはネタは被らないでしょうが、それは資格の問題としては不適切なので多分ネタ被りはどこかでしているはず)実際に今年の問題は比較的出題されかったIPv6とCoAPに関する問題なのですが、これらは両方とも過去問で取り扱われたことがあります。だから、過去問と全く同じ問題ではないものの、同じものを扱ったテーマは出るので、そのテーマ内の別のものを問われた際に答えられるように少しだけ詳しくなっておきましょう。

なんとなーくまとめると、

- 教科書を1周して午前問題を50%程解ける程度の知識を得る

- 初めては解けないと思うけど頑張って午後問題に取り組む

- 分からない部分は解説を読んで知識を補強する

- 時間制限付きで午後問題を解くように習慣づける

- 直前は午前問題を何年か解いて対策をする

とするのが私の勉強法を効率化した感じになると思います。ちなみに私は初めて午後問題に取り組んだ際に解けな過ぎてガン萎えしてしばらく午前に逃げてました。ほんとに全てが無駄とは言わないけど、午前問題に取り組んでも午後問題の対策はしづらいから午後問題を苦しんでやるのが一番だと思います。なお、最新の問題は後の実力テスト用に残しておくべきか、と思う人がいると思いますが、個人的には何年でもいいので2年程度は残しておくべきだと思います。全ての問題を解いていない年度が残っていればその年度でいいと思います。なんでかというと、やはり時間制限が分かりづらいのと問題の取捨選択をする練習をしたいからです。どちらかというと時間制限が難しくて、今までだと午後1の問題を45分で解いて解けなかったら諦めるという形の演習になるのですが、通しで解くと45分で諦めなくていいんですよ。50分掛かっても確実に問題を解けるならその方が点数はよくなるでしょうし、手を付けた問題が分からなかったら少し早めに切り上げてもう一つの問題に注力するといった戦略も取れるようになります。この判断が必要ないほど解けるのであればいらないのですが、実力によってはこの判断が重要な場合があります。なので、この通しで解くという練習をしてほしいのです。

さいごに・・・ここで書いたことは実は応用情報にもほぼ同じことが言えます。というか、大体の試験はこんな感じですよね。だから・・・マイコン研員、応用情報受けませんか?私もやったんだからさ!…不安だったら相談に来てください。私は“過去の自分”に一番寄り添えるから。